THEMIS: пять лет

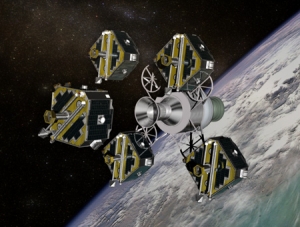

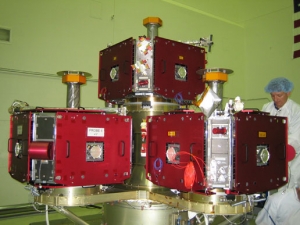

Запуск аппаратов группировки THEMIS 17 февраля с мыса Канаверал стал первым и до настоящего момента единственным запуском сразу пяти спутников одной группировки вместе на единственной ракете-носителе. Четыре аппарат были расположены по кругу в месте крепления полезной нагрузки, пятый – между ними. Каждый аппарат имел свое время отделения, чтобы они вышли на необходимые орбиты.

«Запуск аппаратов THEMIS стал первым в череде запусков программы Эксплорер, в котором была задействована столь сложная процедура выведения на орбиту и проверки работоспособности и взаимного расположения элементов, – говорит Уиллис Дженкинс, глава программы Эксплорер, направленной на разработку и запуск небольших дешевых аппаратов. – Попытка вывести сразу пять спутников на одной ракете-носителе была сложной задачей, и наша команда разработала новые, уникальные методики».

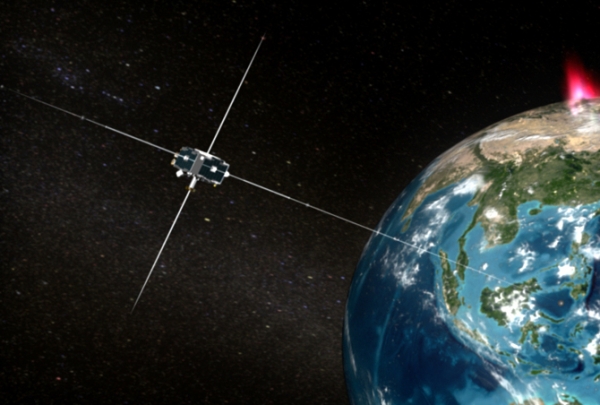

В течение первого этапа миссии основной задачей группировки был поиск источника суббурь в ионосфере. Эти явления вызывают к жизни полярные сияния, но что является источником самих суббурь было неизвестно до запуска группировки.

«Пять лет назад ситуация в этой области знаний можно было объяснить одним словом: путаница, – говорит Вассилис Ангелопулос, руководитель проекта THEMIS, сотрудник Калифорнийского университета. – Мы не понимали цепь событий, связывающую энергию Солнца и северные сияния. Мы не знали, какой механизм вызывает образование суббурь. Надо было понять, где, в необъятном пространстве космоса, начинался этот процесс».

Результаты работы группировки позволили быстро ответить на эти вопросы. Используя данные, собранные пятью космическими аппаратами и примерно 25 наземными телескопами, команда проекта сумела увидеть, как образуются суббури и как они связаны с явлениями, которые мы видим в ночном небе.

Совместные наблюдения создали полную картину образования полярных сияний. Слабые, рассеянные сияния существуют на полюсах постоянно, но далеко не всегда они видимы невооруженным глазом. Образование мощнейших полярных сияний требует потока энергии от Солнца, представляющей собой электромагнитную энергию магнитного поля, несомого заряженными частицами солнечного ветра. Воздействие этого магнитного поля на геомагнитное поле искривляет его магнитные линии, прижимая их к Земле на дневной стороне и отдаляя на ночной. При восстановлении формы магнитных линий высвобождается энергия, вызывая суббурю и, вслед за ней, полярное сияние.

После первых двух лет работы NASA расширило работу группировки THEMIS для изучение других феноменов космической погоды в околоземном пространстве. В ходе продленной работы миссии был закончен анализ образования суббурь и определен тип ветра, вызывающего их. Это оказались потоки особо быстрых ионизованных частиц со скоростями в миллионы километров в час. Столкновение такого ветра с магнитосферой приводит к выбросу быстрых электронов, способных повредить космическую электронику, в области геосинхронных орбит, на которых находятся самые дорогие аппараты. Сравнение данных спутников THEMIS и наземных станций позволило также разрешить проблему пульсирующих сияний.

«Имея пять спутников, мы сумели определить топологию и структуру магнитосферы, – говорит Дэвид Сибек, сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда. – Группировка THEMIS полностью раскрыла процесс взаимодействия внешних магнитных полей с границей магнитосферы Земли, переносящий энергию и материал Солнца к Земле».

После пяти лет работы научные возможности группировки были расширены за пределы околоземной орбиты. Два спутника, входившие в группировку, были переведены на орбиту около Луны в рамках новой миссии ARTEMIS. Перелет был долгим и трудным, так как запас топлива после продолженной околоземной работы был невелик, намного меньше того, который взяли бы на борт новые аппараты. Единственной надеждой были многочисленные гравитационные маневры, которые разогнали старые спутники и перевели их к Луне через точки Лагранжа.

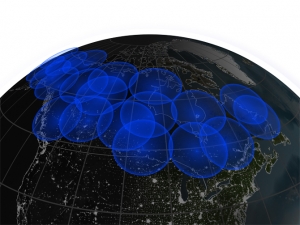

Три спутника, оставшихся на околоземной орбите, продолжают старую работу. В настоящее время их задача – следить за энергией, проходящей через радиационные пояса Земли.

Во второй половине 2012 года NASA запустит два новых аппарата для той же цели, RBSP (Radiation Belt Storm Probes, зонды для изучения штормов в радиационных поясах). Их прямая задача – изучение отклика поясов на внешние воздействия. Еще через два года будут запущены еще четыре аппарата. Орбита аппаратов THEMIS лежит между этими двумя новыми проектами. Если оставшиеся три аппарата THEMIS проработают до этого времени, то они позволят объединить все три проекта в одну группировку из 9 спутников, которая сможет наблюдать за процессами в магнитосфере от самой ее границы до пространства низких орбит, на которых находятся особенно чувствительные к космической погоде аппараты.

«Этот подход означает новый шаг в освоении космоса, работу по совместному использованию новейших и старых, но проверенных технологий, – говорит Ангелопулос. – Это позволяет надеяться на качественное изменения нашего понимая космической погоды».

По материалам