Омоложение Титана

Почти все спутники Сатурна имеют старые поверхности, покрытые множеством кратеров, и могут позавидовать своему собрату – Титану. Его кратеры постепенно заполняются песком, состоящим из углеводородов, что и показал нам орбитальный аппарат Кассини.

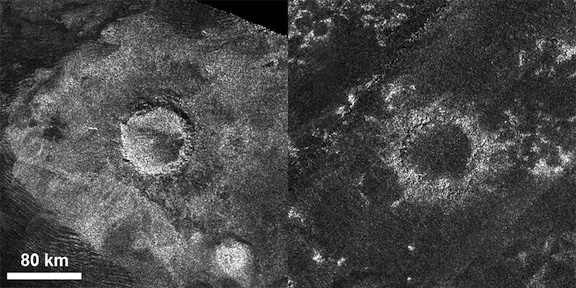

«Большая часть лун Сатурна имеет на поверхности тысячи кратеров, покрывающих их практически полностью. У Титана мы уже изучили около половины всей поверхности в высоком разрешении, но при этом нашли всего около 60 кратеров, – говорит Екатерина Нейш, сотрудница Центра космических полетов имени Годдарда, занятая в работе с данными радара Кассини. – Возможно, на Титане намного больше кратеров, но нам не удается увидеть их из-за эрозии. При этом мы ведь обычно оцениваем возраст поверхности небесного тела по тому, насколько много на ней кратеров. Чем больше, тем старее поверхность. Но если на Титане кратеры разрушаются вследствие собственной эрозии или заполняются песком из мигрирующих дюн, то его поверхность на самом деле намного старше, чем мы можем оценить обычными методами. Наше исследование – первое, в котором была предпринята попытка дать количественную оценку того, насколько погодные условия влияют на поверхность Титана».

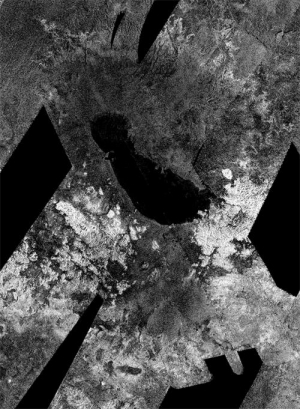

Титан – единственная луна Солнечной системы, имеющая толстую атмосферу, и единственное, помимо Земли, тело, на поверхности которого наблюдаются озера и моря. Однако температура на поверхности Титана отнюдь не комфортна – всего 94 Кельвина. Поэтому дожди на луне идут совсем не водяные, они состоят из метана и этана, которые на Земле в нормальных условиях находятся в газообразном состоянии. Открытие влияния эрозии на видимый возраст поверхности Титана было сделано при сравнении его снимков с фотографиями Ганимеда. Это – огромная луна с ледяной корой, аналогичная Титану, так что и поверхности их должны быть похожи. Однако, у Ганимеда почти нет атмосферы, а значит, и никаких ветров и дождей, способных выветривать поверхность.

Атмосфера Титана состоит в основном из азота, к которому добавлены незначительные примеси метана и различных углеводородов. Источник метана на Титане остается загадкой для ученых, ведь в атмосфере он должен очень быстро разрушаться под воздействием солнечного света. Результат этого разрушения затем используется для образования более сложных углеводородов в верхних слоях атмосферы. Эти углеводороды образуют оранжевую дымку, скрывающую поверхность луны от прямого наблюдения в оптическом диапазоне. Наиболее крупные образовавшиеся молекулы в конце концов падают на поверхность в виде дождя, где они объединяются, чтобы появился специфический песок Титана. «Так как песок, судя по всему, образуется из атмосферного метана, то можно утверждать, что этот газ присутствовал в атмосфере тела в течение хотя бы нескольких сотен миллионов лет, только тогда он смог бы заполнить кратеры Титана до того уровня, который мы видим сейчас», – говорит Нейш. Однако если предположить, что источника метана на Титане нет, то текущий его запас в атмосфере должен быть разрушен за несколько десятков миллионов лет. Либо же в прошлом Титан начинал эволюцию с очень большим запасом этого газа.

Конечно, заполнение кратеров Титана может вызываться не только наносами углеводородного песка. Например, их могла разрушать эрозия за счет потоков и дождя из метана и этана. Однако в этом случае поначалу процесс должен был идти быстро, но по мере разрушения краев кратера и уменьшения наклона его склонов такой процесс замедляется. Тогда на Титане должно быть множество частично заполненных кратеров, перешедших к очень медленной второй фазе. «Но это не так, – говорит Нейш. – Мы видим очень много кратеров с совершенно разными степенями заполнения. Есть и почти полностью сровненные с поверхностью, а есть лишь немного менее глубокие, чем на Ганимеде. Поэтому процесс вроде наноса песка, заполняющий кратеры с одинаковой скоростью независимо от степени их наполненности».

Возможно, уменьшение глубины кратеров Титана вызывается естественным движением его твердой поверхности. Как и все материалы, твердые также стремятся заполнить внезапно образовавшуюся в них прореху наподобие кратера, только движение это происходит очень медленно. На ледяных лунах Сатурна этот процесс аналогичен тем, которые происходили на Земле во времена ледниковых периодов, когда твердый лед медленно, но верно тек все южнее. Однако даже во времена ледниковых периодов на Земле было намного теплее, чем на Титане, и вязкость льда была меньше. На Титане же лед не может двигаться так быстро, чтобы успеть уменьшить видимые нами кратеры. Также следует отметить, что процесс затягивания, как и выветривание, происходит поначалу быстро, а затем, когда прореха становится все менее значительной, замедляется. Так что для такого сценария на Титане слишком много полностью заполненных и практически нетронутых кратеров.

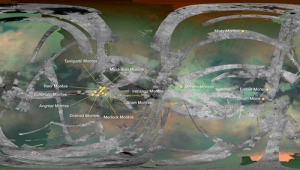

Стоит отдельно отметить расположение кратеров на Титане. Кассини, пролетая время от времени около Титана при своем движении вокруг Сатурна, создает изображение, в том числе радарное, его поверхности слой за слоем. Сейчас покрыто около половины поверхности Луны, и большая часть обнаруженных кратеров находится ближе к экватору, не дальше 30 градусов от него – там, где Титан самый сухой. «Наличие воды на поверхности или на небольших глубинах может вызывать активное изменение формы самой поверхности, как это наблюдается на Земле, – говорит Нейш. – На Титане жидкость – это углеводороды в виде сырых отложений, как в месте посадки Гюйгенса, или озер, как на полюсах. Кратеры, образовавшиеся в похожих условиях на Земле в настоящее время не имеют выделяющейся топографии, в том числе, у них нет поднимающейся кромки. Этим можно объяснить относительную редкость кратеров в приполярных регионах. Все кратеры там могут не иметь достаточно ярко выраженные особенности, чтобы их обнаружил радар».

По материалам